1. この活動の狙い

物の浮き沈みの実験は、何のために行うのでしょうか。一般的なパターントレーニングでは、浮くもの沈むものをパターン化して覚えさせるために行います。 金属は沈む、木は浮く、土の下でとれた野菜は沈む等、確かに大切ですがそれだけだと少し物足りない。

2. ひらめき教室での実践例

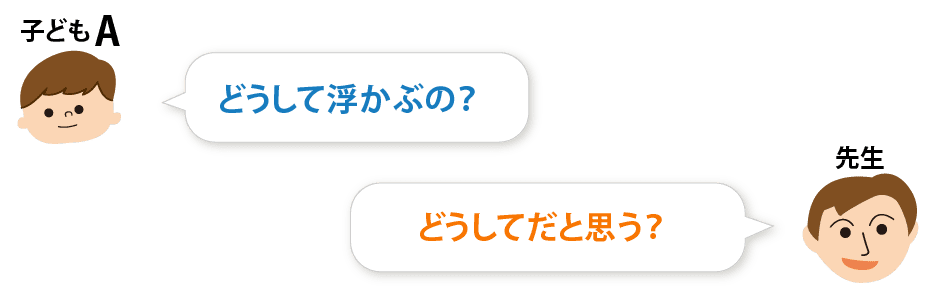

そしてタイミングを見計らって、皆に問います。

「リンゴは浮くかな、沈むかな?」

私の実体験としてパターン化して覚えることに慣れている子の反応は決まっています。

と恨めしげに見る。考えようとしない。 未知なる物への探求心が弱い。 ひらめき教室では、実際に物に触りながら実験を行った体験を生かし 心の声に耳を傾けながら子どもに発言させます。

子どもたち:

A:持ってみるとけっこう重いから沈む

B:でも、さっきのスイカは重くても浮いたから浮くんじゃない?

C:丸いじゃがいもは沈んだから、りんごも丸いから沈むと思う

自分の過去の経験が、未知のものにどうつながるのか考え始めています。

実際に水槽に入れると浮かびます。

パターン化して覚えることに慣れている子の反応はやはり

子どもたち:

A:やったことがない。

B:知らない、わからない。

考えようとしない。そこでヒント。

先生:

リンゴってどこになっているか見たことある?

子どもたち:

家族でリンゴ狩りに行ったことがあるわ。木になっていたもの。

あ?

先生:

なにか気づいた?お話してごらん

子どもたち:

リンゴは木になるから、木は浮かぶからリンゴも浮かぶっていうこと?

リンゴと積み木は、見え方は全く違うが、実はどちらも木と仲良し、だから浮かぶことに気づいた見事な3段論法、まさに「③ひらめく」瞬間です。自分の経験を元にこの子は考えたのです。こんな子を育てたい。