1. この活動の狙い

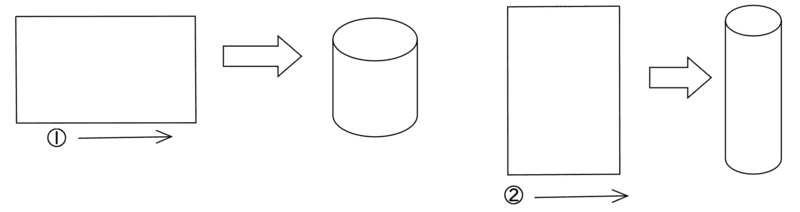

コミュニケーション活動の一環として、集団で画用紙をつかってできるだけ高いタワーつくるらせる狙いは何でしょうか。 一般的なパターントレーニングでは、画用紙の丸め方で高さがかわることを教えてから行います。

確かにまちがいではないのですが、「できるだけ高いタワーをつくるテーマ」であれば、それだけだと少し物足りない。

2. ひらめき教室での実践例

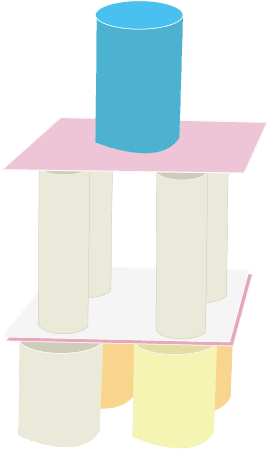

その際、子どもたちに、過去に何か物を高く積み上げたことはないか聞いてみます。 積み木や空き箱を積み上げた経験を元に、今回のタワーつくりに生かせることはないのか問いかけると、 自分の過去の経験が、未知のものにどうつながるのか考え始めます。(②やわらかアタマの思考力) 背の低い筒の使い方はないのか⇒大きく太い積み木のように土台に使うと倒れにくい 筒の背の高さを合わせないと上に積みにくい等、心の声に耳を傾けながら子どもに発言させます。

出来上がってきましたね。

そのうえでタワーをもっと高くする紙の丸め方はないのか問いかけます。パターン化して覚えることに慣れている子の反応は

「やったことがない。」

「知らない、わからない。」

考えようとしない。そこでヒント。

先生:

画用紙は、横に巻く方法と縦に巻く方法しかないのかな?

子どもたち:

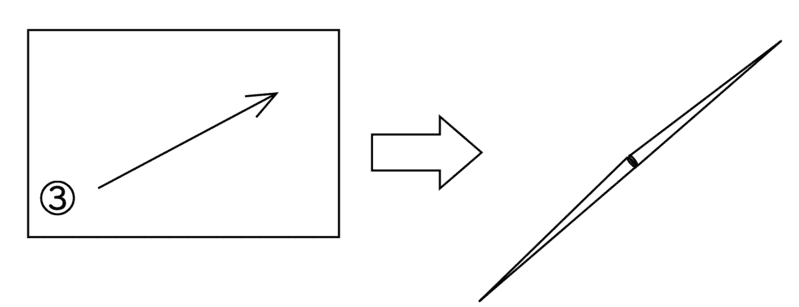

あ!斜めがある!

先生:

やってごらん

経験則上、語彙が豊かな子どもの方が物事をイメージしやすいようです。「たて」「よこ」とくれば、次は「ななめ」 と予想しながら話が聞ける子とそうでない子とではおのずと理解力にも差が出ます。自発的探求心育成といっても、 何もないところからは生まれません。時に自分の持つ言葉の力が探求心の手助けをしてくれ ます。「ななめ」に細く巻いていくと、長細い棒が出来上がりました。

これをどこに着けるとタワーが一番高くなるのか この子は(③ひらめいた)みたいですね。