1. この活動の狙い

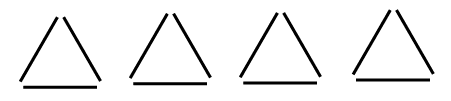

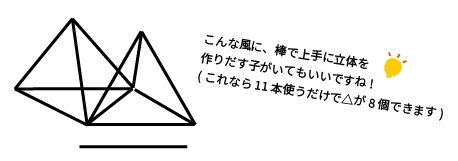

コミュニケーション活動の一環として、集団で12本の棒でできるだけ多くの△をつくるらせる狙いは何でしょうか。 パターントレーニングに慣れ親しんだ子どもたちは、三角形が「三つの角がある形」だとパターン化して覚えています。 3本の棒で角(かど)が3つできるので△がひとつできる、 同じことを繰り返すと△が 4 つできる。

確かにまちがいではないのですが、それだけだと少し物足りない。

2. ひらめき教室での実践例

ひらめき教室では、いままでの体験が、文字や数字とどのように結びついているのか気づかせるために【12本の棒でできるだけ多くの△をつくる課題】を活用します。

まずは子どもたちに、実際に棒を使いながら三角形を作らせます。そのうえで、なぜ「さんかくけい」という名前なのか皆にといかけます。

私の実体験としてパターン化して覚えることに慣れている子どもは、あまり疑問に思わないようです。 そこで、子ども達一人一人の名前を呼びながら、みんなの名前にも実は「意味」があるように、「さんかくけい」という名前にも 何か意味がある気がするのだけれど、などとヒントを与えながら心の声に耳を傾けます。

ここでのポイントは、「かたちと名前の関わり」についての基本情報の獲得であり、情報をパターン化して覚えることではありません。

先生:「さっき、誰かが角(かど=尖ったところ)が3つあるのが三角形だと言っていたけれど、ほかにも「さん」は隠れていないかな?」

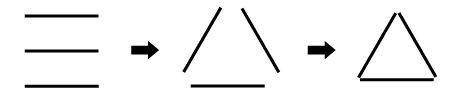

そのうえで「1,2,3」「1,2,3」と唱えながら、こんな風にホワイトボードに書いてみます。

子どもたち:「あ、棒が3本ある!」

普段何気なく使っていた「さんかくけい」の「さん」という言葉が、棒 3 本の「「三」 でもあるということに気づいた瞬間です。

(②やわらかアタマに近づいてきました。)

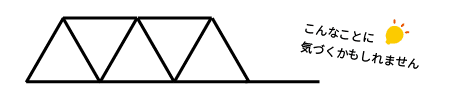

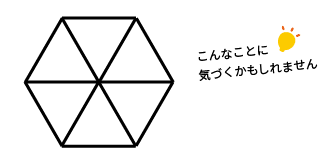

先ほどより△という形に興味を持ち始めた子どもたちに、「三角形とは三本の棒で囲まれた形でもあるよね」とまとめます。

すると・・・

このようなひらめきは「三つの角がある形」だとパターンとして覚えているだけでは出てこないものです。ここまで三角形に興味を持った子ども達であれば、ひらがなの「さんかくけい」のみならず漢字の「三」は あっという間にかけてしまうはずです。「角」「形」(二年生の漢字)にも挑戦したがるかもしれません。 このように、いままで体験してきたことが、文字や数字とどのように結びついているのか気づかせるのが、ひらめきの森ステージの役割なのです。